Welches sind die beliebtesten Online-Casinospiele in Österreich?

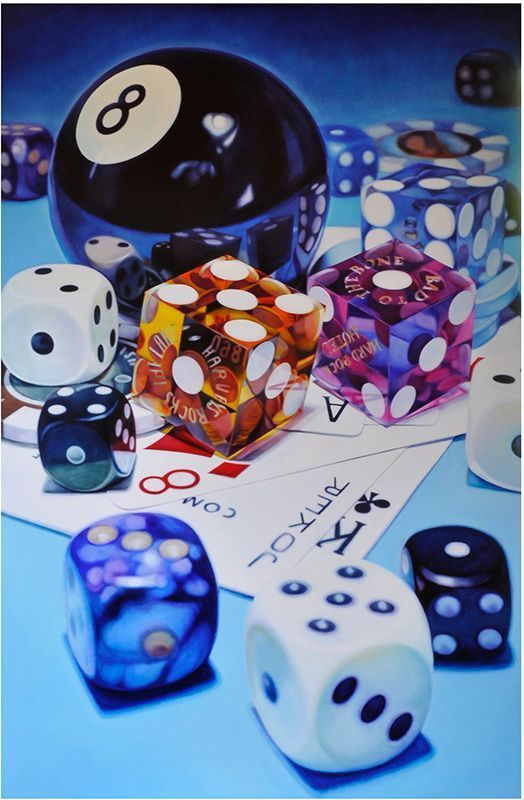

Zu den beliebten Online-Casinospielen in Österreich gehören Klassiker wie Blackjack und Roulette, aber auch innovative Spielautomaten und Live-Dealer-Spiele, die ein intensives Spielerlebnis bieten.

Wie kann ich meine Gewinnchancen in Online-Casinos maximieren?

Mit effektiven Strategien wie der Verwaltung Ihrer Bankroll, der Beherrschung von Spielstrategien und der Nutzung von Boni können Sie Ihre Erfolgschancen in Online-Casinos erhöhen.

Gewinnen Sie wertvolle Einblicke in die dynamische Welt der Online-Casinos in Österreich mit unseren Expertenanalysen und Empfehlungen. Von rechtlichen Überlegungen bis hin zu Spielstrategien und allem, was dazwischen liegt, helfen wir Ihnen, sich in der aufregenden und sich ständig weiterentwickelnden Landschaft der Online-Casinos zurechtzufinden.

Was sind die gesetzlichen Bestimmungen für Online-Casinos in Österreich?

Die rechtlichen Voraussetzungen für Online-Casinos in Österreich werden vom Bundesministerium für Finanzen geregelt und gewährleisten die Einhaltung strenger Standards für Verbraucherschutz und Fair Play.

Die Besonderheiten der österreichischen Online-Casinos: Ein tiefer Einblick

I. Die Faszination der österreichischen Online-Casinos

Immersive Spielumgebungen

Treten Sie ein in eine virtuelle Welt, in der die beste Online Casino Österreich die Spiellandschaft neu definieren. Diese Plattformen zeichnen sich durch immersive Umgebungen aus, in denen hochmoderne Grafiken und fesselnde Klangwelten nahtlos ineinander übergehen. Das Ergebnis? Tauchen Sie ein in ein unvergleichliches Spielerlebnis, das die Spieler in neue Dimensionen der Spannung führt.

Innovative technologische Integration

Die österreichischen Online-Casinos setzen modernste Technologien ein, um die Interaktion mit den Benutzern zu verbessern. Von der nahtlosen Kompatibilität mit mobilen Geräten bis hin zu fortschrittlichen Live-Dealer-Spielen – bei diesen Plattformen wird Innovation großgeschrieben. Entdecken Sie den Nervenkitzel des technologiegesteuerten Spielens und holen Sie sich das Casino bequem nach Hause.

Die Rolle der Technologie in der österreichischen Casinoentwicklung: Innovation für unvergleichliche Erlebnisse

I. Erkundung der technikbegeisterten Landschaft

Die digitale Revolution:

Begeben Sie sich auf eine Reise durch die digitale Renaissance, die die österreichischen Casinos erfasst hat. Erleben Sie den Wechsel von physischen Spielautomaten zu interaktiven digitalen Schnittstellen, die den Spielern eine fesselnde und futuristische Spielumgebung bieten. Der technologische Fortschritt hat den klassischen Casino Spiele Österreich neues Leben eingehaucht und bietet eine Mischung aus Nostalgie und Innovation.

Erweiterte Realität beim Spielen:

Tauchen Sie ein in die erweiterte Realität (Augmented Reality, AR), in der traditionelle Casinospiele die physischen Grenzen überschreiten. Die AR-Technologie verbessert das Spielerlebnis, indem sie digitale Elemente in die reale Welt einblendet und die Grenzen zwischen virtuell und real verwischt. Entdecken Sie, wie österreichische Casinos AR nutzen, um den Spielern ein unvergleichliches Gefühl der Präsenz zu vermitteln.

Die Auswirkungen von Online-Casino-Promotionen auf die Spielerloyalität in Österreich: Eine Analyse

Einleitung

Online-Casino-Promotionen spielen eine entscheidende Rolle bei der Gewinnung und Bindung von Spielern in Österreich. In diesem Artikel werden wir untersuchen, wie diese Promotionen die Spielerloyalität beeinflussen können und warum sie für alle Online-Casinos in Österreich von großer Bedeutung sind.

Was sind Online-Casino-Promotionen?

Online-Casino-Promotionen umfassen eine Vielzahl von Angeboten und Aktionen, die von Online-Casinos angeboten werden, um Spieler anzulocken und zu belohnen. Dazu gehören Willkommensboni, Einzahlungsboni, Freispiele, Treueprogramme, Turniere und Sonderaktionen zu bestimmten Anlässen.

Kulturelle Einflüsse auf österreichische Casinospiele: Ein tiefer Einblick

I. Der historische Teppich der österreichischen Casinospiele

Enthüllung der Ursprünge

Entdecken Sie die historischen Wurzeln der österreichischen Casinospiele und verfolgen Sie ihre Ursprünge in jahrhundertealten Traditionen. Der reiche Wandteppich der österreichischen Geschichte hat eine einzigartige Geschichte in das Gewebe dieser Spiele gewebt und ihnen Tiefe und Charakter verliehen.

Kaiserliche Eleganz im Glücksspiel

Untersuchen Sie, wie die kaiserliche Vergangenheit die Casinospiele in Österreich geprägt hat, wo Eleganz und Luxus vorherrschen. Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt der Spiele, die sich mit der Zeit weiterentwickelt haben und den Glanz einer längst vergangenen kaiserlichen Zeit widerspiegeln.

Casino-Knigge: Do’s and Don’ts für österreichische Spieler

I. Die Bedeutung der Casino-Etikette

In den österreichischen Casinos ist die Etikette mehr als nur ein Regelwerk, sie ist der Schlüssel zum vollen Spielvergnügen. Respektvolles Verhalten sorgt für eine harmonische Atmosphäre und schafft ein Umfeld, in dem jeder den Nervenkitzel des Glücksspiels ohne unnötige Unterbrechungen genießen kann.

II. Dresscode Do’s and Don’ts

Stilvolle Kleidung vs. Mode-Fauxpas

Das Betreten eines österreichischen Casinos ist wie ein Schritt in eine glamouröse Welt. Um sich nahtlos einzufügen, entscheiden Sie sich für schicke und anspruchsvolle Kleidung. Lassen Sie legere Kleidung zu Hause und entscheiden Sie sich stattdessen für elegante Outfits. Verzichten Sie auf auffällige Accessoires, damit Sie aus den richtigen Gründen auffallen.

Virtual-Reality-Casinos: Zukunft des Glücksspiels in Österreich?

I. Der Aufstieg der Virtual-Reality-Casinos

Virtual Reality Casinos: Zukunft des Glücksspiels in Österreich? Es handelt sich nicht nur um einen Trend, sondern um eine Verschiebung in der Glücksspiellandschaft. Werden Sie Zeuge der Entwicklung traditioneller Casinos zu digitalen Oasen für immersive Erlebnisse. Treten Sie ein in eine neue Ära, in der Virtualität und Realität aufeinandertreffen und ein unvergleichliches Spielerlebnis schaffen.

Virtual-Reality-Casinos: Ein technologisches Wunderwerk

Tauchen Sie ein in eine Welt, in der Technologie Grenzen überschreitet. Virtual-Reality-Casinos in Österreich bieten ein technologisches Wunderwerk, das fortschrittliche Grafiken, realistische Simulationen und interaktive Elemente miteinander verbindet. Erleben Sie Glücksspiel wie nie zuvor, wo sich jeder Dreh und jedes Geschäft authentisch anfühlt.